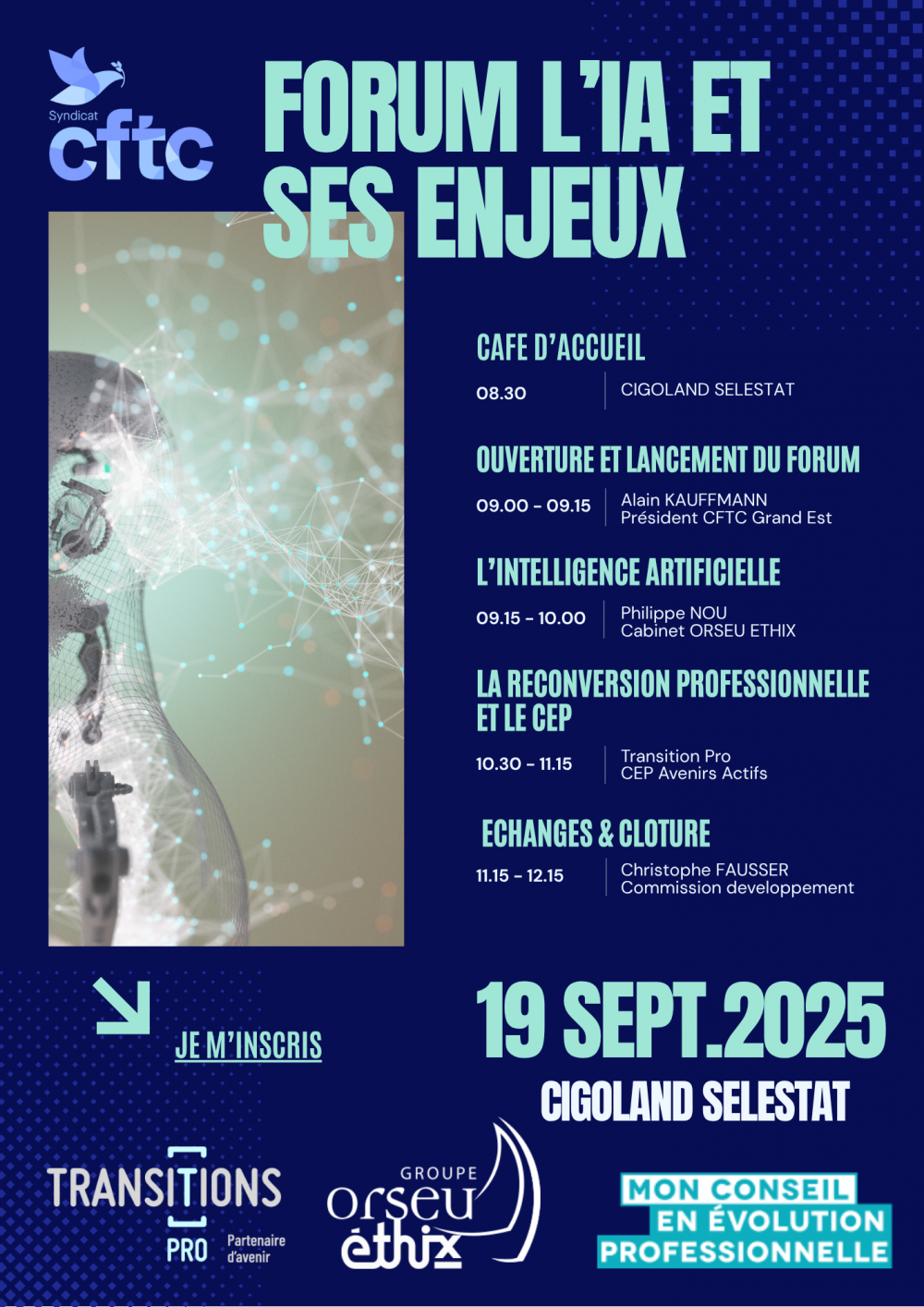

L’IA et ses enjeux

De l’utopie technologique à la réalité du travail

L’intelligence artificielle (IA) traverse aujourd’hui une phase d’accélération sans précédent. Loin d’être une innovation de rupture soudaine, elle constitue le dernier avatar d’un processus d’automatisation engagé depuis les prémices de la mécanisation au XVIIIe siècle. Cependant, contrairement aux révolutions industrielles précédentes qui transformaient principalement le travail manuel, l’IA s’attaque désormais aux tâches intellectuelles, questionnant fondamentalement l’organisation du travail et la place de l’humain dans l’entreprise.

Cette évolution technologique, portée par la convergence de plusieurs facteurs – démocratisation de la puissance de calcul, constitution de vastes bases de données et maturation des techniques d’apprentissage automatique – soulève des enjeux majeurs pour le monde du travail que les organisations syndicales ne peuvent ignorer.

I. Comprendre l’IA : Au-delà des mythes, une réalité technique complexe

Des fondements historiques aux applications contemporaines

L’intelligence artificielle puise ses racines dans les travaux de pionniers comme Alan Turing et les premières expérimentations des années 1940-1950. Depuis la conférence de Dartmouth en 1956, qui formalise l’IA comme domaine de recherche, cette technologie a traversé plusieurs cycles d’espoir et de désillusion, marqués par des « hivers » dus à des promesses non tenues et des attentes démesurées.

Aujourd’hui, l’IA se décline en sept approches principales : les systèmes experts, les réseaux de neurones artificiels, le traitement du langage naturel, l’apprentissage supervisé et non supervisé, l’apprentissage par renforcement, et les systèmes multi-agents. Chacune de ces approches trouve des applications spécifiques dans le monde professionnel, de l’analyse prédictive à l’automatisation des processus, en passant par l’aide à la décision.

L’IA générative : une révolution probabiliste

L’émergence récente de l’IA générative, incarnée par des outils comme ChatGPT, représente un tournant majeur. Contrairement à l’IA analytique qui extrait des informations de données existantes, l’IA générative produit du contenu nouveau en s’appuyant sur des modèles de fondation entraînés sur d’immenses corpus de données.

Cette technologie fonctionne selon un principe probabiliste : elle détermine le « token » (mot, lettre, pixel) le plus susceptible de compléter une séquence donnée, construisant ainsi sa réponse de manière itérative. Cette approche, bien que performante, présente des limites importantes : au mieux 70 à 80% de réponses correctes, avec une tendance à la « hallucination » – la production d’informations plausibles mais inexactes.

II. L’impact sur l’emploi et les conditions de travail

Des mutations sectorielles différenciées

Les secteurs d’activité ne sont pas égaux face à l’IA. Selon les données de l’Artificial Intelligence Index Report 2025 de Stanford University, les services financiers, les technologies de l’information et les télécommunications figurent parmi les secteurs les plus impactés, avec des taux d’adoption dépassant 40% pour certaines fonctions.

L’analyse des usages révèle une prédominance de l’IA dans le marketing stratégique (27% des cas d’usage), la gestion des connaissances (19%), et la personnalisation (19%). Ces applications transforment en profondeur les métiers du « col blanc », remettant en question l’idée selon laquelle seuls les emplois manuels seraient menacés par l’automatisation.

Des perspectives d’emploi contrastées

Les études prospectives dessinent un tableau nuancé. Si les domaines liés à la fabrication, à la production et à la logistique apparaissent particulièrement exposés aux suppressions d’emplois du fait de leur compatibilité avec l’automatisation, d’autres secteurs comme l’informatique, le développement de services ou les fonctions stratégiques pourraient bénéficier d’une création nette d’emplois.

Cette dichotomie masque cependant une réalité plus complexe : l’IA générative menace spécifiquement les emplois intellectuels traditionnellement considérés comme protégés de l’automatisation. Parallèlement, les coûts élevés de déploiement, les performances parfois décevantes et l’acceptabilité sociale des erreurs constituent autant de freins à une adoption massive et immédiate.

III. Les défis environnementaux et géopolitiques

Une empreinte écologique croissante

L’essor de l’IA s’accompagne d’un impact environnemental considérable. Une requête de 400 tokens sur ChatGPT consomme entre 2 et 55 Wh, soit 7 à 180 fois plus qu’une recherche Google classique. L’Agence internationale de l’énergie prévoit que la consommation des centres de données atteindra 945 TWh à l’horizon 2030, l’équivalent du 6e consommateur mondial actuel.

Cette croissance exponentielle pose des questions cruciales sur la compatibilité entre le développement de l’IA et les objectifs de transition écologique. La construction effrénée de centres de données exerce une pression insoutenable sur les ressources naturelles : terres rares, métaux, et surtout eau, avec 500 ml nécessaires pour 40 requêtes ChatGPT.

Des enjeux de souveraineté technologique

La géographie de l’IA révèle un déséquilibre géopolitique majeur. Les États-Unis dominent massivement avec 109,08 milliards de dollars d’investissement privé en 2024, loin devant la Chine (9,29 milliards) et l’Europe (7,18 milliards). Cette hégémonie américaine se traduit par une dépendance technologique préoccupante pour l’Europe, qui risque de subir des décisions prises ailleurs en matière d’IA.

IV. Le cadre réglementaire : entre innovation et protection

L’Europe pionnière en matière de régulation

L’Union européenne a adopté une approche réglementaire proactive avec l’IA Act (Règlement UE 2024/1689), première législation mondiale spécifiquement dédiée à l’intelligence artificielle. Ce règlement s’inscrit dans un ensemble normatif plus large incluant le RGPD, le Digital Services Act et le Digital Markets Act, visant à encadrer l’économie numérique.

L’IA Act repose sur une approche par les risques, distinguant quatre catégories : risque minimal, limité, élevé et inacceptable. Cette classification détermine les obligations des développeurs et utilisateurs d’IA, de la simple transparence à l’interdiction pure et simple pour les applications les plus dangereuses.

Les principes éthiques fondamentaux

Sept principes éthiques structurent l’approche européenne de l’IA : diversité et non-discrimination, transparence et explicabilité, responsabilisation, protection des données personnelles, sécurité et fiabilité, impact sociétal positif, et maintien du contrôle humain. Ces principes visent à garantir une IA « digne de confiance » respectueuse des valeurs démocratiques et des droits fondamentaux.

V. Les enjeux pour l’action syndicale

L’IA comme objet transversal du dialogue social

L’introduction de l’IA dans les entreprises ne peut être considérée comme une simple question technique. Elle bouscule les organisations de travail, modifie les compétences requises, transforme les conditions d’exercice des métiers et questionne le partage de la valeur créée. À ce titre, elle constitue un objet transversal du dialogue social qui doit être traité à toutes les étapes : de l’amont à la mise en œuvre, en passant par l’amélioration continue des applications.

Le dialogue social sur l’IA doit aborder plusieurs dimensions cruciales :

- La formation et l’évolution des compétences : anticiper les mutations des métiers et accompagner les transitions professionnelles

- L’emploi et l’organisation du travail : négocier les modalités d’introduction de l’IA pour préserver l’emploi et améliorer les conditions de travail

- Le partage de la valeur : s’assurer que les gains de productivité bénéficient aux salariés

- La protection des données et de la vie privée : garantir le respect des droits fondamentaux

- La transparence et l’explicabilité : comprendre les décisions prises par les algorithmes

Vers une approche syndicale proactive

Face à ces défis, les organisations syndicales doivent développer une expertise technique tout en maintenant leurs objectifs fondamentaux de protection des travailleurs et de justice sociale. Cela implique :

- Une veille technologique permanente pour comprendre les évolutions et anticiper leurs impacts

- Une formation des représentants aux enjeux techniques et sociaux de l’IA

- Une participation active aux instances de dialogue social sur l’innovation

- Une coopération internationale pour faire face aux enjeux transnationaux

- Une alliance avec la société civile pour porter une vision humaniste du progrès technologique

Pour une IA au service de l’humain

L’intelligence artificielle n’est ni une panacée ni une catastrophe annoncée. Elle constitue un outil puissant dont l’impact dépendra largement des choix politiques, économiques et sociaux que nous ferons collectivement. Pour les organisations syndicales, l’enjeu n’est pas de s’opposer au progrès technologique mais de s’assurer qu’il serve effectivement le progrès humain et social.

Cette ambition nécessite un dialogue social renforcé, une régulation adaptée et une vigilance constante face aux dérives potentielles. L’expérience de la CFTC Grand Est, à travers plus de 25 ans d’accompagnement des comités d’entreprise confrontés aux mutations technologiques, démontre l’importance d’une approche pragmatique et constructive.

L’intelligence artificielle transformera incontestablement le monde du travail. Il nous appartient de faire en sorte que cette transformation soit synonyme d’émancipation plutôt que d’aliénation, de progrès partagé plutôt que de fractures accrues. C’est tout l’enjeu du dialogue social de demain.

Ce texte s’appuie sur l’analyse développée par ORSEU-Ethix dans le cadre de la réflexion menée avec la CFTC Grand Est sur l’impact de l’intelligence artificielle sur le secteur et les conditions de travail, fruit d’une expertise de plus de 25 ans dans l’accompagnement des représentants du personnel face aux mutations technologiques.